L’émission « Pudding » de Radio Nova du dimanche 5 juin part à la rencontre de Marcel Gauchet et de son oeuvre à travers une discussion libre, en musique.

L’émission « Pudding » de Radio Nova du dimanche 5 juin part à la rencontre de Marcel Gauchet et de son oeuvre à travers une discussion libre, en musique.

L’émission devrait être disponible à l’écoute deux mois environ.

Discussion avec Marcel Gauchet sur Radio Nova

« Hors-champs », entretien avec Marcel Gauchet

Laure Adler recevait Marcel Gauchet dans le cadre de son émission « Hors-champs » sur France Culture le 30 mai 2011.

Elle a retracé avec lui son parcours : sa jeunesse marxiste libertaire et antitotalitaire en 68, sa rencontre avec la philosophie politique de l’ethnologue Pierre Clastres, sa réponse avec Gladys Swain à Foucault au sujet de la folie, les totalitarismes, la démocratie après 1945, …

Le Débat, n°165, mai-août 2011

PUBLICATION

Revue Le Débat, n°165, mai-août 2011, Editions Gallimard.

185 x 260 mm ; 222 pages

« Le Monde » a publié un compte-rendu de ce numéro spécial : lien vers l’article

L’émission « La Grande Table » sur France Culture du 7 juin 2011 a consacré sa seconde partie à cette parution en conviant trois de ses contributeurs : Mona Ozouf, Laurent Binet et Patrick Boucheron : lien vers la page d’écoute de l’émission

L’histoire saisie par la fiction

Historiens et romanciers

Pierre Nora : Histoire et roman : où passent les frontières ?

Mona Ozouf : Récit des romanciers, récit des historiens.

Antony Beevor : La fiction et les faits. Périls de la « faction ».

Patrick Boucheron : On nomme littérature la fragilité de l’histoire.

Alain Corbin : Les historiens et la fiction. Usages, tentation, nécessité…

Antoine Compagnon : Histoire et littérature, symptôme de la crise des disciplines.

Les romanciers et la matière historique

Philippe Forest : Le roman futur : détourner tout le passé vers l’avenir.

Laurent Binet : Le merveilleux réel.

Du bon usage romanesque de l’histoire. Antony Beevor, Jonathan Littell : un échange.

Georges Duby : Ego-histoire. Première version inédite, mai 1983. Présenté par Patrick Boucheron.

Actualités du roman historique

Gérard Gengembre : Histoire et roman aujourd’hui : affinités et tentations.

Jean-Yves Tadié : Les écrivains et le roman historique au XXe siècle. Esthétique et psychologie.

Blanche Cerquiglini : Quand la vie est un roman. Les biographies romanesques.

Deux monuments

Alexis Berelowitch : Les totalitarismes de Vassili Grossman.

Georges Nivat : La roue de l’histoire : Alexandre Soljenitsyne.

Cinéma et représentation de l’histoire

Antoine de Baecque : James Cameron et la catastrophe des temps.

Tadeusz Sobolewski : Wajda et l’école polonaise.

Les totalitarismes

Entretien de Gérard Leclerc avec Marcel Gauchet, publié dans le n° 3259 daté du 13 mai 2011.

Gérard Leclerc : En abordant votre étude sur le totalitarisme (le tome 3 de l’Avènement de la démocratie), quelles étaient vos intentions ?

Marcel Gauchet : Deux remarques préliminaires sur la démarche. D’abord, il m’a paru nécessaire de procéder à un retour radical aux faits. De quoi parle-t-on véritablement quand on parle de totalitarisme ? La littérature sur le sujet garde une certaine distance aux données factuelles – ce qui fait sa fragilité.

Les grands livres sur le totalitarisme tendent à privilégier d’une manière plus ou moins unilatérale telle ou telle expérience totalitaire pour en tirer des conclusions générales. C’est là une première défaillance. Quand Hannah Arendt parle du totalitarisme, elle a en tête le nazisme et tout ce qu’elle dit sur le stalinisme est une dérivée – qui ne tient plus la route. Pour Claude Lefort au contraire, le totalitarisme c’est le communisme et il ne parle du nazisme que par incidentes. Il m’a paru essentiel de remettre au centre les données concernant les trois grandes expériences totalitaires, sans laisser de côté le fascisme sous prétexte qu’il manquerait une victime. Le fascisme n’a pas procédé à des tueries massives, mais justement ce qui fait tout l’intérêt du fascisme, c’est sa relative modération par rapport aux autres totalitarismes.

Les interprétations du totalitarisme sont défaillantes d’une autre manière : à juste titre, on veut aboutir à la typification d’un régime inédit dans l’histoire ; mais en procédant de la sorte, on crée des typologies statiques qui saisissent des traits réels sans que la dynamique de ces régimes soit mise en évidence. Or la trajectoire des totalitarismes est la composante décisive qui permet d’accéder à leur essence. C’est donc la nature de cette dynamique qu’il s’agit d’identifier.

Vous examinez très attentivement les questions idéologiques…

Marcel Gauchet : Telle est ma deuxième remarque préliminaire : je me suis efforcé de prendre l’idéologie au sérieux. Les phénomènes totalitaires sont en effet des phénomènes de croyance. Il s’agit donc d’identifier en eux ce qui est mobilisateur et susceptible d’entraîner l’adhésion. Pourquoi des millions de gens ont-ils cru à des choses qui nous paraissent aberrantes ? Ce point est important car, aujourd’hui, les régimes totalitaires sont regardés sous le seul angle de la répression et de la terreur. Or cela ne permet pas de comprendre ces régimes, car pour eux la violence n’était pas une fin en soi.

Je me suis donc efforcé de bien identifier ce qui est significatif dans le léninisme par rapport au marxisme ; j’ai tenté de comprendre ce que signifiait le nationalisme aux alentours de 1900 et, bien sûr, j’ai cherché à identifier la spécificité du racialisme nazi, phénomène aberrant qui a répondu à un certain moment aux attentes de la population allemande. Si on ne voit dans le totalitarisme que la répression et la domination, on est porté à le concevoir comme un phénomène exogène alors qu’il est au contraire endogène : les régimes totalitaires sont très largement soutenus par les masses.

Face à face : Vygotsky-Piaget

Séminaire Transmettre-Apprendre du jeudi 12 mai 2011 animé par Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet et Dominique Ottavi au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.

« Après une séance consacrée à Piaget, il a semblé naturel d’évoquer la figure de Vygotsky (1896-1934), psychologue soviétique. Marie-Claude Blais, en charge de la séance, a souhaité revenir sur cette association des deux penseurs, une association qui, en réalité, ne va pas de soi. De la même génération, ces deux auteurs se sont lus mais pour mieux se différencier. La conférencière a présenté Vygotsky en deux temps : quelques repères sur l’homme et sa pensée, ses points de désaccord avec Piaget. Une autre exploration d’une source intellectuelle qui a elle-aussi contribué à modeler notre réflexion sur ce que veut dire apprendre. » (extrait du compte-rendu de la séance sur le blog du pôle de recherche du Collège des Bernardins)

L’enregistrement sonore du séminaire est disponible à l’écoute sur le site des Bernardins.

FLASHBACK : L’impossible entrée dans la vie

Dans le cadre d’un cycle de conférences consacré à la question de l’enfant organisé par le Collège Européen de Philosophie Politique (CePPecs), Marcel Gauchet donnait le 13 janvier 2007 à Bruxelles une conférence intitulée « L’impossible entrée dans la vie » dans laquelle il faisait la synthèse de ses deux articles publiés dans le numéro 132 de la revue « Le Débat » consacré à « L’enfant-problème » : « La redéfinition des âges de la vie » et « L’enfant du désir ».

Celle-ci est disponible au format vidéo ainsi qu’à la lecture.

Marcel Gauchet : L’impossible entrée dans la vie (1/7)

Archivé dans les catégories :

Marcel Gauchet sur Canal +

Marcel Gauchet était l’invité de l’émission « Un autre midi » sur Canal + présentée par Victor Robert ce samedi 16 avril 2011 à 11h45.

L’émission est disponible sur le site web de Canal + pour un temps limité, probablement 4 semaines. Ne tardez pas à la visionner.

« C’est arrivé cette semaine » sur Europe 1

Dominique Souchier a reçu entre autres invités Marcel Gauchet le samedi 9 avril 2011 à 9h dans le cadre de son émission « C’est arrivé cette semaine » sur Europe 1.

L’émission est disponible à l’écoute sur le site d’Europe 1.

Archivé dans les catégories :

Mais quelle était la pensée de Jean Piaget ?

Séminaire Transmettre-Apprendre du jeudi 7 avril 2011 animé par Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet et Dominique Ottavi au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.

L’enregistrement sonore du séminaire est disponible à l’écoute sur le site des Bernardins.

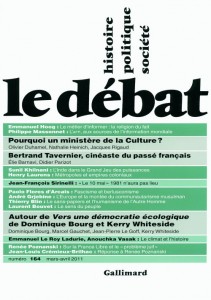

Le Débat, n°164, mars-avril 2011

PUBLICATION

PUBLICATION

Revue Le Débat, n°164, mars-avril 2011, Editions Gallimard.

185 x 260 mm ; 192 pages

AFP : La production de l’information aujourd’hui

Emmanuel Hoog : La religion du fait. Entretien.

Philippe Massonnet : L’AFP, aux sources de l’information mondiale.

Pourquoi un ministère de la culture ?

Jacques Rigaud, Olivier Duhamel : De l’utilité d’un ministre pour la culture, l’exemple de Jacques Duhamel.

Nathalie Heinich : Puissance de la modération.

Bertrand Tavernier, cinéaste du passé français

Didier Parizot : Tavernier, l’histoire et son enseignement.

Élie Barnavi : Bertrand Tavernier, historien du XVIe siècle. À propos de La Princesse de Montpensier.

Mondes en mouvement (suite)

Sunil Khilnani : L’Inde dans le Grand Jeu des puissances.

Henry Laurens : Métropoles et empires coloniaux.

Jean-François Sirinelli : Le « 10 mai » 1981 n’aura pas lieu.

Dans le chaudron européen

Paolo Flores d’Arcais : Fascisme et berlusconisme.

André Grjebine : La société du ressentiment. L’Europe et la montée du communautarisme musulman.

Thierry Blin : Le sans-papier et l’humanisme de l’Autre Homme.

Laurent Bouvet : Le sens du peuple.

Autour de Vers une démocratie écologique de Dominique Bourg et Kerry Whiteside

Dominique Bourg, Kerry Whiteside : Écologie, démocratie et représentation.

Marcel Gauchet : La démocratie représentative n’a pas dit son dernier mot.

Jean-Pierre Le Goff : Les folles ambitions des « écolos futuristes ».

Dominique Bourg, Kerry Whiteside : Le temps nous est compté.

La dimension climatique de l’histoire. Emmanuel Le Roy Ladurie, Anouchka Vasak : un échange.

Le Débat du Débat

La France Libre et le « problème juif » : Renée Poznanski, Jean-Louis Crémieux-Brilhac.