L’anthropologie de Marcel Gauchet. Analyse et débats. Colloque des 14 et 15 octobre 2011

Date de parution : 7 février 2013

Editeur : Lethielleux

Collège des Bernardins

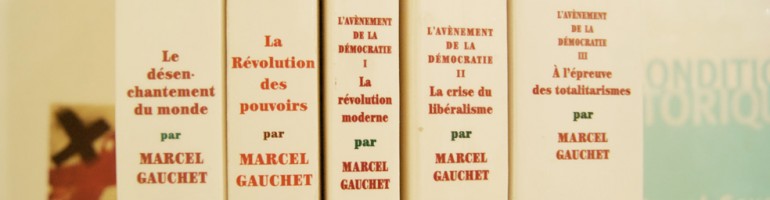

La Chaire des Bernardins soutient le travail du pôle de recherche du Collège des Bernardins. Sa présidence est attribuée pour un ou deux ans à une personnalité internationale. Marcel Gauchet, philosophe, directeur de recherche à l’École des hautes études en sciences sociales, l’a présidée pour les années 2010 et 2011.

Marcel Gauchet est aujourd’hui reconnu comme un grand penseur du religieux, du politique et de l’histoire moderne. À la fin d’un long article prospectif consacré aux « tâches de la philosophie politique » (2002), il laisse entendre que sa réflexion sur le politique ne représente qu’un volet d’une « anthrcoposociologie transcendantale » plus vaste. Nous présupposons qu’à travers toutes ses recherches et publications, il a cherché à élaborer une science unifiée de l’homme et de la société à travers l’élément du langage, sans cependant l’avoir officiellement synthétisée comme telle.

L’objectif du colloque des 14 et 15 octobre 2011 était donc de mettre au jour « l’anthroposociologie transcendantale » de Marcel Gauchet, de montrer comment elle éclaire toutes ses analyses (qu’il s’agisse de réflexion politique, d’interprétation de l’histoire, d’observation de l’actualité…), d’entrer en dialogue avec elle.

Ce colloque conclusif a été organisé, avec la présence effective de Marcel Gauchet, par la Chaire du Collège des Bernardins et le département « Sociétés humaines et responsabilités éducatives », en partenariat avec l’Université du Québec à Montréal, le Centre Raymond Aron et le Groupe d’Étude de la Modernité Anthropologique et Politique.

Marcel Gauchet, La révolution moderne. L’avènement de la démocratie I

Marcel Gauchet, La révolution moderne. L’avènement de la démocratie I